Diante disso, propusemo-nos a desenvolver pesquisas que conduzissem à elaboração de um modelo semiótico-lingüístico que desse conta dos processos de aquisição e desenvolvimento da competência e do desempenho lexicais, seja na comunicação utilitária, da linguagem dita 'banal', seja nos universos de discurso específicos e altamente específicos das sociedades heterogêneas, industriais e pós-industriais.

Numa primeira etapa, concluída há tempo, apresentamos um modelo que se sustenta em dois parâmetros: o da necessidade de ser observada, no processo ensino/aprendizagem do léxico, a co-ocorrência das variedades de normas lingüísticas diversas, convergentes e conflitantes no mesmo sujeito falante-ouvinte; o da imprescindibilidade de tomar-se como ponto de partida e de referência o universo lingüístico e sociocultural do aluno (Barbosa, 1984).

Em

seguida, foram considerados o primeiro parâmetro apontado e as diferentes funções

semióticas e metassemióticas, ou seja, as diversas relações entre o plano do

conteúdo e o plano da expressão, suas transformações e transposições, sua

distribuição nas perspectivas diatópica, diastrática, diafásica e mesmo

diacrônica da língua, as relações intra e inter-universo de discurso

(Barbosa, 1992, p. 258-264).

Tornou-se

necessário, então, articular aquelas etapas e obter mecanismos que tornassem

viável o processo proposto. Demonstraram-se relevantes o desenvolvimento dos

processos de automatização das formas vocabulares e terminológicas, de sua

adequada atualização e sintagmatização às situações de enunciação e de

discurso, ao contexto sociocultural, em condições de sinfasia e sinstratia, e

de diastratia e diafasia.

Esses complexos problemas exigiram o estudo das articulações e da

interação entre dialetos stricto sensu,

socioletos, tecnoletos, idioletos, de sua convergência e conflito, no sujeito

falante-ouvinte.

Examinaram-se, tendo em conta esses critérios e variáveis, as relações estruturais-funcionais, morfo-semântico-sintáxicas e léxico-semânticas da parassinonímia, da hiperonímia, da hiponímia, da co-hiponímia, da paronímia. Essa análise trouxe subsídios valiosos, por sua riqueza e complexidade, para uma melhor compreensão dos processos de desenvolvimento do vocabulário ativo e passivo, dos mecanismos de enunciação de codificação/decodificação, que conduzem a formular métodos suscetíveis de contribuir substancialmente para a ampliação da competência lexical e para o aprimoramento do desempenho lingüístico, em situação de discurso, dos mecanismos de produção de significação e informação, determinantes da eficácia discursiva.

Numa etapa subseqüente, fazendo dos aspectos acima considerados o alicerce de nossas reflexões sobre a pedagogia do léxico, direcionamos nossa pesquisa, nessa subárea, para um tipo de 'conjunto vocabulário' bastante específico: o das metalinguagens técnico-científicas (Barbosa, 1993: 56-63), examinado no âmbito da problemática do desenvolvimento da competência e do desempenho lexicais.

Destacamos dessa pesquisa mais ampla, para discutir, aqui, alguns aspectos que nos pareceram pertinentes: natureza e funções das metalinguagens técnico-científicas; dicionários correspondentes e sua importância no desenvolvimento da competência e do desempenho, no quadro do saber e do saber-fazer de uma ciência ou de uma técnica; modos paradigmático e sintagmático de transmissão de uma metalinguagem; a questão das equivalências entre termos técnico-científicos e vocábulos banais/vulgares/populares (variantes diastráticas e diafásicas); processo de banalização e/ou vulgarização como instrumento de aquisição e desenvolvimento da competência e do desempenho lexicais, relativos ao vocabulário de um universo de discurso específico.

Ciências e tecnologias constituem universos de discurso que constróem uma metalinguagem específica e uma 'visão de mundo' segunda. Aprender uma ciência básica, uma ciência aplicada, ou uma tecnologia corresponde a aprender (adquirir competência e desempenho) a linguagem de especialidade respectivamente constituída.

O universo de discurso metalingüístico de uma ciência - representação e síntese das suas descobertas e do saber construído -, se preciso e bem elaborado, leva a aprimorar a prática profissional em toda a sua abrangência; essa prática realimenta tal discurso como novos 'fatos' e novas unidades lingüísticas, reafirmando o processo de alimentação e realimentação da ciência básica e da ciência aplicada e/ou tecnologia.

Com efeito, os modelos científicos e tecnológicos aperfeiçoam-se, com a própria mudança dos 'fatos' que constituem o seu objeto de estudo, com os avanços da investigação. Evoluem, concomitantemente, os seus discursos lingüísticos, daí resultando a necessidade do rediscurso constante da ciência e da tecnologia, de sua definição e limites, do seu objeto, dos seus métodos e técnicas, da sua metalinguagem.

Como se sabe, toda ciência ou tecnologia, seja, do ponto de vista epistemológico, seja do metodológico, seja, ainda, daquele da construção do seu saber metalingüístico, estabelece estreitas relações de cooperação - interdisciplinares, no nível das ciências básicas, ou no nível das ciências aplicadas, e de alimentação e realimentação entre estas e aquelas -, com outras ciências básicas, ciências aplicadas e/ou tecnologias. Esse processo de contribuição recíproca, entre tais disciplinas, não lhes retira, contudo, a especificidade do objeto de estudo, campo, métodos e técnicas e, até mesmo, de modelos e de metalinguagem. De fato, sustentando-se todas nesse relacionamento complexo e dinâmico de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, alimentação e realimentação, intra e inter-áreas do conhecimento humano, perseguem, efetivamente, objetivos comuns: a busca da verdade, a análise e descrição do seu objeto, a redução dos fatos a modelos, a construção do saber, o aprimoramento da qualidade de vida, a construção de um discurso metalingüístico específico.

Considerando-se, apenas, o último aspecto apontado, o do discurso metalingüístico, é lícito dizer-se que a prática de uma ciência básica ou aplicada, a sua produtividade e crescimento demonstram a imperiosa necessidade de construção e permanente reconstrução de um vocabulário próprio, preciso e consensual, instrumento de análise e descrição, que não somente permite defini-las e circunscrevê-las, enquanto disciplinas, como também lhes proporciona a aplicação mais rigorosa, produtiva, eficaz dos princípios, métodos e técnicas. Uma ciência que não conseguisse autodefinir-se não teria identidade, não poderia delimitar nem o seu objeto de estudo nem os seus processos de atuação. Dessa forma, uma ciência ou tecnologia vão constituindo-se e delimitando-se como tais, no processo histórico de acumulação e transformação do conhecimento, à medida que, simultaneamente, se vão delimitando o seu objeto formal, os métodos e técnicas de análise e descrição desse mesmo objeto e à medida que, igualmente, se vai consolidando a sua metalinguagem. Noutras palavras, com a precisa definição dos seus termos, e somente assim, determinam-se claramente os fatos próprios ao seu universo, seus métodos e técnicas. É legítimo afirmar, pois, que a construção da ciência é indissociável da construção de sua metalinguagem. À proporção de se vai constituindo, consolida-se a ciência e sua identidade epistemológica (Barbosa, 1989).

Esses aspectos, dentre outros, mostram a importância das metalinguagens terminológicas na sociedade atual, para a ampliação do saber e do saber-fazer do indivíduo, não só sobre determinada ciência ou tecnologia, como também o seu saber sobre o mundo. Daí decorre a importância dos modelos epistemológicos e metodológicos de tratamento, compilação, recuperação e transmissão de metalinguagens.

Nessas condições, o vocabulário técnico-científico é, ao lado das outras obras lexicográficas, um dos instrumentos imprescindíveis para o recorte dos 'fatos' científicos, para a armazenagem e recuperação desses dados, para a comunicação mais intensa e eficiente entre especialistas, no interior de uma área científica, e entre áreas científicas. Além disso, assinala-se por importante instrumento de pesquisa e de sustentação do arcabouço teórico da ciência ou tecnologia (Barbosa, 1989,:107).

Formalizando o problema do ensino de léxico no contexto da teoria da comunicação, definem-se várias situações pedagógicas, apresentamos algumas dessas situações (Barbosa, 1984: 96-103).

Há discursos pedagógicos, em nível do léxico, que operam com um falso diassistema, supõem que parte de elementos lingüísticos, sociais e culturais são comuns ao emissor (conjunto A, do professor) e ao receptor (conjunto B, do aluno), quando, na verdade, produz-se apenas, ou sobretudo, no universo de A. Esses discursos acarretam, entre outras coisas, aumento do custo de armazenagem e codificação, perda do rendimento sintagmático. Seu resultado traduz-se num esquema de comunicação em que a intersecção mínima entre o conjunto discursivo e vocabular de A e o de B, pequena, tende a zero, daí decorrendo incomunicação e pouco aproveitamento. Discursos impositivos, não respeitam a competência do aluno. Seu efeito é o sufocamento do universo lingüístico e sociocultural preexistente do aluno.

Por outro lado, o ensino que opera somente na dia-norma (professor/aluno), reitera os recortes do universo lingüístico e sociocultural do aluno. Dele resulta a não ampliação do conjunto de elementos disponíveis em sua competência e a anulação da comunicação pedagógica dialógica desejável. Processo de tal forma reiterativo, tem-se situação comparável à da comunicação monológica (diálogo interior), em que o sub-sistema de A e o sub-sistema de B tendem à identidade.

Entretanto, o ensino que parte do universo de B, ou, se preferirmos, do dia-sistema e da dia-norma do conjunto A e do conjunto B (conjunto universo do aluno) e conduz paulatinamente à incorporação em B dos elementos do conjunto-diferença primitivo de A (conjunto universo do professor), tem como conseqüência a ampliação da intersecção entre ambos. Tal solução é, sem dúvida, melhor. Esse tipo de discurso pedagógico sustenta-se na tensão dialética entre universo conhecido/universo desconhecido e minimiza a possibilidade do efeito de ruptura, no processo de A, como no B; permite progressiva ampliação da competência lingüística e visão do mundo, sem anular ou sufocar o universo lingüístico e sociocultural anterior; e a sua reorganização.

Assim, o professor-destinador, na estratégia de sua intervenção cognitiva, dota o aluno-destinatário de uma dupla competência narrativa e científica: uma, geral, pois se insere numa situação em que se passa de um estado de não saber a um estado de saber; outra. específica, no já que que reconstrói a sucessão de ações que constitui essa transformação. O discurso do não saber nunca deve, a nosso ver, partir do conjunto diferença de A e ser imposto ao conjunto B. A dinâmica da passagem do "não saber" para o "saber" requer, pois, fazer um percurso que começa no conjunto diferença de B, ou na intersecção entre A e B, vem para o conjunto diferença de A, retorna para os dois anteriores, ampliando-os e reformulando-os. O universo do professor enriquece-se simultaneamente.

Para viabilizar esse processo, principalmente no caso do vocabulário técnico/científico, que se opte pelo modo paradigmático (forma dicionarística), ou pelo modo sintagmático (discurso dissertativo) de transmissão desse "saber", parece-nos importante, no que concerne ao vocabulário, dotar o aluno de um número expressivo de parassinônimos lexicais diastráticos e diafásicos, de mecanismos de atualização e devida contextualização dessas formas equivalentes; e procurar fazer dos vocábulos banais, vulgares ou populares ("saber" do aluno) o ponto de partida para o acesso aos termos correspondentes (integrados no "saber" do professor) e para o acesso à teoria a eles subjacente.

Ressalte-se nesse processo a importância não só do domínio do maior número possível de parassinônimos, como também da automatização de mecanismos de comutação, segundo o contexto discursivo, dessas formas lexicais parassinônimas, quase sinônimas ou 'equivalentes'. Empregamos, aqui, o termo 'equivalente' em sentido amplo, conforme a concepção de Lyons (1979, p. 478), que define a sinonímia em função da implicação recíproca ou equivalência, e não no sentido específico que tem na área de Terminologia - em que é definida como a relação estabelecida entre designações de línguas diferentes que representam a mesma noção (Boutin-Quesnel, 1985: 20).

Nessas condições, o dicionário terminológico, ou o vocabulário técnico-científico e especializado têm um papel relevante a desempenhar no processo de ensino/aprendizagem das metalinguagens técnico-científicas, como também das linguagens especializadas, desde que sejam elaborados de maneira a atender a certas exigências que assegurem a sua eficácia. Destaca-se, aqui, a necessidade de tomar o modo paradigmático de transmissão de uma teoria científica, com as vantagens próprias do dicionário, e articulá-lo com um sistema de remissões, ordenado por relações semântico-conceptuais, que favoreça percursos de reconstituição coerente, por parte do usuário, da teoria ou das teorias em causa.

Dentre os mecanismos de transmissão, desenvolvimento e ampliação do inventário lexical, salientamos o que permite estabelecer relações entre os termos técnico-científicos/ e possíveis equivalentes seus no universo de discurso banal.

Não raras vezes, os termos banalização,

vulgarização e popularização são tomados como sinônimos. Uma análise semântica

mais acurada mostra que seus significados não são idênticos, que se trata de

processos distintos, conducentes a diferentes resultados, e revela sua

especificidade semântica, ao lado dos elementos de intersecção. Em trabalho

anterior (Barbosa, 1993: 58-60), mostráramos que tais processos compreendem

certas operações que lhes são comuns - a transcodificação, a

intertextualidade, a paráfrase, o estabelecimento de equivalências, entre

estruturas semântico-lexicais de universos de discurso diversos -, de que

resulta, também, um metatexto explicativo. Esses termos não têm a mesma

distribuição, não são comutáveis em todos os contextos, pois apresentam

diferenças semântico-pragmáticas importantes.

Banalização, aqui entendida

no sentido que lhe dá Galisson (1978: 8-12), um processo de que resulta uma

linguagem banalizada, uma segunda linguagem, enxertada numa linguagem técnica,

para assegurar a difusão [+ popularização], a compreensão [+ banalização],

sem torná-la chula, grosseira [- vulgarização]. È, também, importante,

estabelecer uma oposição clara entre linguagem banal e linguagem banalizada: a

segunda marca processo, ou resultado de um processo, contendo, pois, a categoria

de aspectos; a primeira pode ser ou não o resultado de um processo, o que a

coloca em microssistemas diferentes, ou como equivalente de banalizada, ou como equivalente de linguagem comum, geral, corrente, e, neste último sentido, não se

caracteriza como intertextual.

Nesse contexto, o processo interdiscursivo de transcodificação

refere-se à explicação de uma linguagem primeira - a técnico-científica/especializada

- por uma linguagem segunda - a banalizada -, um texto ponte entre a

metalinguagem especializada e a linguagem coloquial. A expressão linguagem banalizada pressupõe sempre um texto de partida,

viabilizando a intercomunicação entre universo de discurso técnico-científico/especializado

e a língua comum, seja do ponto de vista da enunciação de codificação, seja

do da enunciação de decodificação.

Assim, a banalização é um processo de transcodificação que, a partir

da linguagem técnico-científica, procura tornar compreensíveis aos não

especialistas de uma área mas por ela interessados os significados e os valores

específicos do universo de discurso em causa. Trata-se de uma metalinguagem

mais acessível, que ainda remete para o universo de experiência técnico-científico.

Já a vulgarização é o processo de passagem de um termo técnico-científico

para a língua comum, com a perda de sua especificidade e desvinculação ao

universo de discurso de origem. Por exemplo, o termo feedback

foi introduzido pela biologia, referindo-se aos mecanismos de retroalimentação

de uma célula, como resposta desta a um estímulo químico; banalizou-se,

passando a ser utilizado em outras áreas, como as ciências humanas, com o

significado de retroalimentação, em qualquer processo; enfim, vulgarizou-se,

na língua comum, para expressar algo como a captação do efeito produzido,

como o caso do ator que diz precisar sentir o feedback

do público.

As metalinguagens técnico-científicas são construídas a partir da língua comum. Logo, para ensinar a um sujeito falante-ouvinte uma 'língua de especialidade', como propusemos no item anterior, é necessário começar da língua comum e passar paulatinamente para a linguagem especializada; nesse processo, a linguagem banalizada funciona como instrumento eficaz de intermediação. Ao fazer essa intermediação, ela estabelece uma função - relação de dependência - entre os elementos do discurso transcodificador e transcodificado. O importante, pois, é o estabelecimento de uma relação de dependência entre o vocábulo e o termo e, o enriquecimento do vocabulário do sujeito falante-ouvinte e o ganho de precisão nos mecanismos de substituição automática dos vocábulos, na passagem de um universo de discurso a outro.

Parece-nos oportuno retomar, aqui, algumas reflexões sobre os termos terminologização e metaterminologização

(Barbosa, 1998: p. 25-44). Terminologização

é um termo que integra a Terminology work

– Vocabulary. ISO/DIS 1087-1 (E), página 11 e que aí é definido como:

“Terminologization – process by wich a general language word or expression

is transformed into a term”. Nesta acepção, terminologização

stricto sensu refere-se à transposição de uma unidade lexical, da língua

geral para uma linguagem de especialidade, ou seja, a transformação do vocábulo

em termo. No percurso gerativo de enunciação de codificação,

trata-se de uma relação entre normas de um sistema lingüístico, uma relação

horizontal, intra-sistema de significação e inter-universos de discurso. O

ponto de partida, nesse caso, é o nível lingüístico e ponto de chegada é,

ainda, o nível lingüístico.

Entretanto, pode-se entender terminologização,

também, como um processo que converte um conceito

em termo, la mise en terme, expressão

esta comparável à expressão (la mise en

lexème), que subjaz ao processo de lexemização

de Pottier (1992). Aqui, pois, terminologização

é equivalente a lexemização e tem

como ponto de partida, no percurso gerativo da enunciação a própria realidade

fenomênica, em que se tem uma informação virtual, amorfa, que, em outro nível,

o do recorte observacional e cultural, se transforma no conceptus; este, por sua vez, será terminologizado. Logo, os fatos

naturais são conceptus virtuais. Por

outro lado, os conceptus construídos constituem

termos virtuais, que, no nível metalingüístico da ciência, se tornam termos

efetivos.

Nesse segundo sentido, terminologização

lato sensu refere-se à relação entre o nível conceptual e o metalingüístico,

diferente, pois, da primeira acepção aqui exposta – terminologização stricto sensu como transformação de um vocábulo em termo. Nesta concepção, há uma

restrição muito grande no processo de criação de termos, já que prevê

apenas o aproveitamento de vocábulos da língua geral – processo primário

–, por meio de alterações semânticas – processo secundário –.

Ora, sabe-se que, dependendo da área técnica ou científica, os

processos de terminologização lato sensu

são muito mais amplos: o fonológico, o sintagmático, o semântico. O empréstimo

(de uma língua para outra ou de uma área para outra) é apenas um dentre os vários

processos de terminologização.

Parece-nos, assim, que a definição dada pela norma ISO, anteriormente citada,

contempla apenas um dos conceitos de terminologização,

limitando, pois, a abrangência conceitual do termo.

Os processos possíveis de terminologização

e de vocabularização, na dinâmica

da relação inter-universos de discurso, caracterizam-se como semiose

ilimitada. No dinamismo da linguagem, mesmo na linguagem técnico-científica,

as constantes de realizações possibilitam a delimitação de uma tipologia de processos.

(1)

Consideremos, primeiramente, a passagem da

terminologia para a língua comum, que transfere um termo do seu universo

especializado para o da língua comum. A vocabularização

é a transformação do termo em vocábulo

(Muller, 1968). Conforme a concepção teórica, esse processo pode ser chamado

de banalização, vulgarização e popularização. Temos, por exemplo, entrar

em órbita, transposto da área técnico-científica para a língua geral,

por um processo de metaforização. É

o caso, ainda, de paradigma, desconstrução,

sintonizar, dentre outros. A metaforização

parece ser o mecanismo principal desse tipo.

(2) Consideremos, em seguida, o processo inverso, a passagem da língua comum para a terminologia, mecanismo que

converte o vocábulo em termo:

processo de terminologização stricto sensu a que se refere a supracitada Norma

Iso. Dentro outros, podemos lembrar o exemplo de sintagma, do gr. sintágma,

através do latim sintagma. Na

linguagem comum, significava “ reunião” (neste sentido, existe a praça

Sintagma, em Atenas) e, nas ciências da linguagem, passa a signifcar “

combinatória intersignos ou inter-palavras”. É o caso, também, de peregrinismo,

que, na língua comum, significava “ir em romaria” e, nas ciências da

linguagem, passou a significar “emprego de vocábulo estranho à língua vernácula,

estrangeirismo”. Observe-se, ainda, o vocábulo tópico,

do grego topikós, “relativo a

lugar”, através do latim topicu-, e

que, em farmacologia, passa a designar o “remédio de uso externo aplicado

sobre o lugar da afecção”. Enfim, temos o vocábulo navegar,

“viajar pela água, com embarcação”, e os termos navegar, da aeronáutica, e, depois, navegar, da informática.

(3) Há que se considerar, também a passagem

da terminologia para a terminologia, com a manutenção

de um núcleo sêmico comum aos termos das diferentes áreas. Temos, aqui, o

processo de transposição de um termo

de uma para outra área, sem a modificação total do significado, ou seja, com

a manutenção de alguns traços semânticos na intersecção dos dois sememas.

Nós o denominamos metaterminologização.

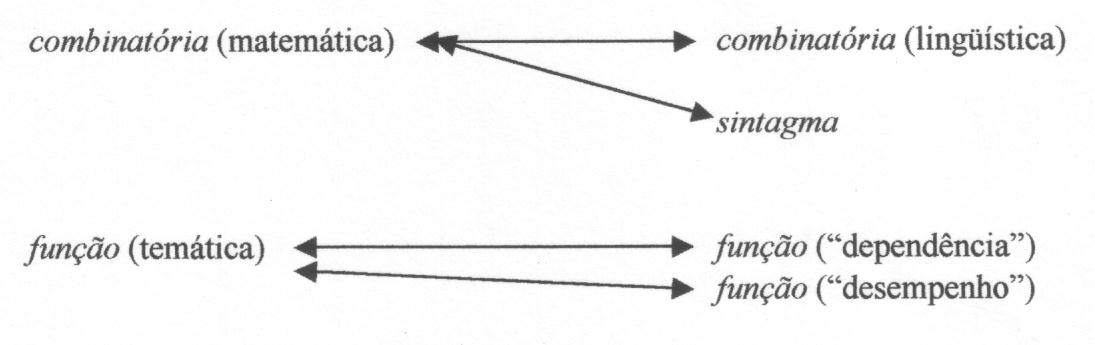

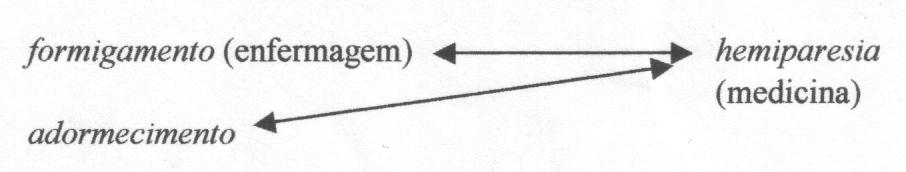

Observem-se, por exemplo, os casos de estrutura

e de função, em diferentes áreas.

Este mecanismo decorre, freqüentemente, da existência de paradigmas epistemológicos,

no processo histórico

das ciências. Citemos, ainda, no século XIX, a transposição de termos da

biologia, para as ciências humanas, que acompanhou a transferência do

meta-modelo de “evolução e seleção natural das espécies”, da primeira

para as segundas.

(4) Consideremos, também, a transposição da terminologia para a terminologia, sem

que se conserve núcleo sêmico comum aos termos resultantes nas diferentes

áreas envolvidas. Esse processo é, igualmente, de metaterminologização

mas distingue-se do precedente, na medida em que o termo transposto perde os traços

semânticos que possuía no universo de partida. É o caso, por exemplo, de arroba,

“medida de peso” e arroba, como símbolo

de endereço eletrônico(@).

Os dois últimos processos considerados são, como dissemos,

de metaterminologização, já que

instauram um termo a partir de um termo. Julgamos importante salientar que em

todos os quatro tipos de processo acima examinados, a relação que se

estabelece é horizontal, ou seja, de um universo de discurso para outro.

(5)

Diferente é o processo de passagem do

conceptual para o terminológico. Trata-se, aqui, da terminologização lato sensu, ou seja, uma criação ex-nihilo,

que terá graus diferentes de motivação mas que não resulta da transposição

de um universo de discurso para outro e, sim, da instauração de uma nova

grandeza sígnica – numa combinatória inédita, no caso do processo fonológico

e sintagmático – e de uma função metassemiótica – no caso do processo

semântico. Diferentemente dos casos anteriores, a relação, aqui, é vertical.

A rigor, este processo – o da terminologização

lato sensu – subjaz a todos os anteriormente apresentados, visto que, em

estrutura profunda, o ponto de partida é sempre o nível conceptual (Pais,

1997, p. 221-239). Diferem quanto aos percursos realizados pela grandeza-termo e

quanto ao modo como é engendrada: fonológico, semântico, sintagmático ou

alogenético (Guilbert). Lembremos o exemplo do nome de marca Omo,

designativo do sabão em pó. Foi criado pelo grupo inglês Unilever, na década

de 30. É a primeira abreviatura de Old

Mother Owl (“velha mãe coruja”). Na primeira embalagem havia,

inclusive, uma coruja estilizada. As letras o

o eram seus olhos, enquanto o m formava

o nariz e o bico (Duarte, 1997). Percebe-se aí uma motivação, um referente e

um signo que estão longe do processo de terminologização

stricto sensu.

Vejamos algumas relações possíveis

entre os elementos do conjunto termo (CT)

e os elementos do conjunto vocábulo

(CV). A dinâmica de transposição/engendramento de termos/vocábulos, de

causas e motivações diversas, estabelece diferentes tipos de relações entre

os elementos do conjunto termo e os elementos do conjunto vocábulo.

1. Entre terminologia(s) e língua geral, podemos ter as seguintes relações:

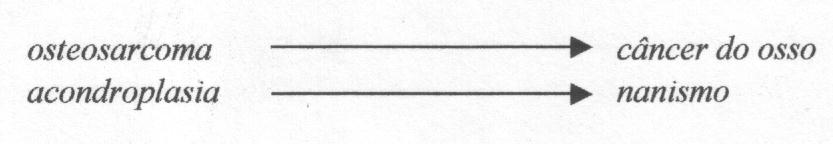

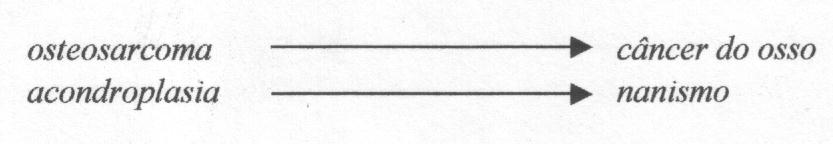

a) A um termo pode corresponder um vocábulo:

b) A dois termos pode corresponder um vocábulo:

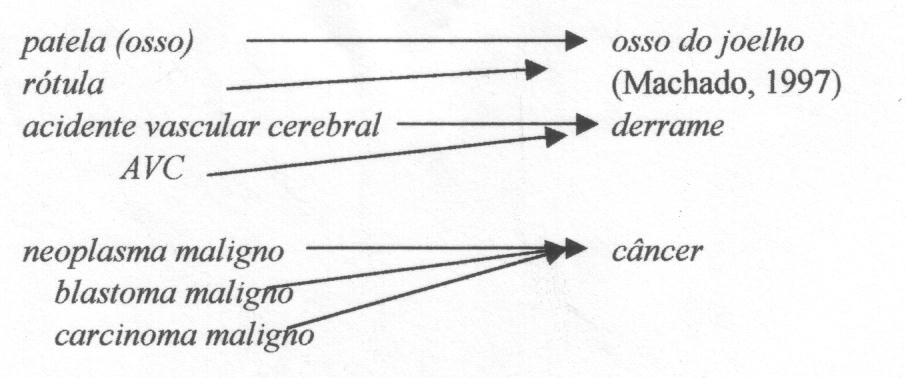

c) A um termo podem corresponder dois vocábulos:

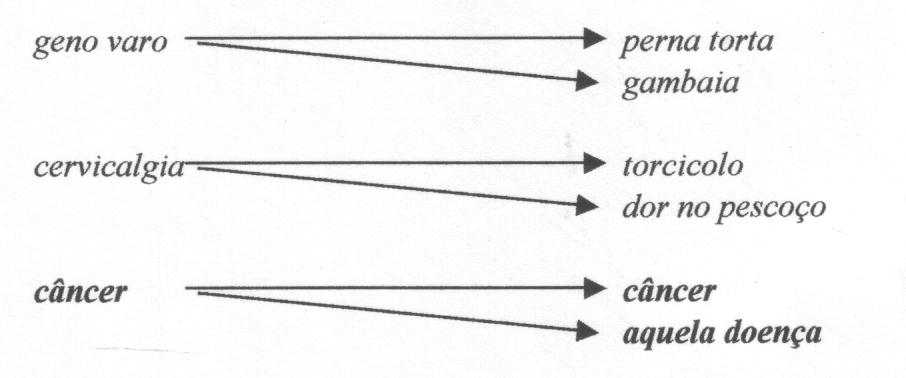

2. No confronto de terminologias, tem-se as relações:

a) A um termo de uma terminologia corresponde um termo de outra terminologia, com acepções distintas:

![]()

b) a um termo de uma terminologia corresponde um termo de outra terminologia, com acepções que apresentam uma intersecção:

![]()

c) a um termo de uma terminologia correspondem dois termos de outra terminologia:

d)

A dois termos de uma terminologia corresponde um termo de outra terminologia:

Quanto aos graus de terminologização

e de banalização, diríamos que toda

essa dinâmica anteriormente exposta nos autoriza a afirmar que uma unidade lexical não é termo

ou vocábulo, em si mesma, mas, ao contrário, está em função

´termo´ ou em função ´vocábulo´,

ou seja, o universo de discurso em que se insere determina o seu estatuto, em

cada caso. Assim, não é possível estabelecer uma taxionomia paradigmática

dos conjuntos termos e dos conjuntos vocábulos, pois toda a classificação

resulta dos entornos discursivos e dos condicionamentos das normas discursivas,

dependente, portanto, dos universos de discurso e das situações de discurso.

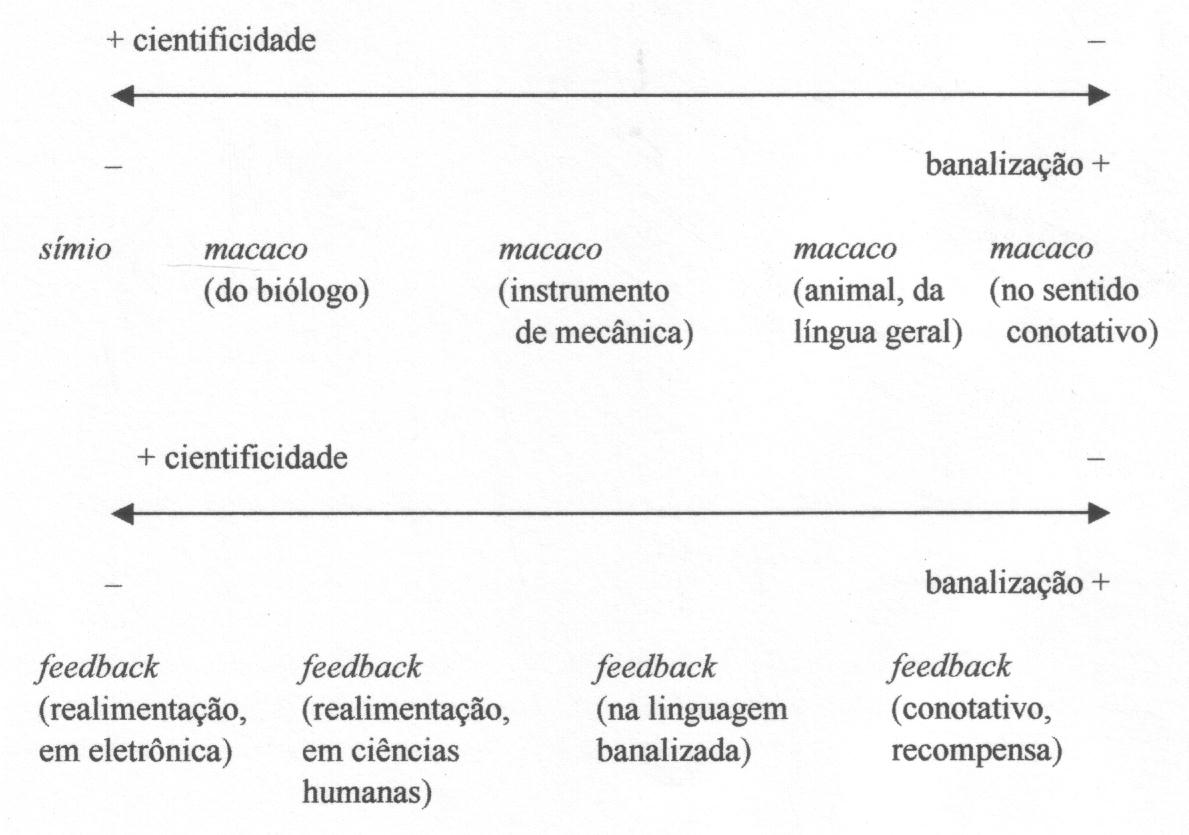

Concebemos um percurso possível de uma ´unidade lexical´, ao longo de um eixo

continuum, do maior grau de banalização ao maior grau de

cientificidade e vice-versa.

Por outro lado, se não é possível caracterizar tal ou qual ´unidade

lexical´ como termo ou como vocábulo, no eixo paradigmático, podem-se

distribuir co-hipônimos e, mais precisamente, parassinônimos – formas

equivalentes – de um mesmo campo lexical no continuum,

em seus diferentes graus de cientificidade/banalização. Teremos:

notando-se que Hálux

valgo consta da nomina anatômica,

e que joanete é uma forma de

interface entre o científico e o banalizado.

No eixo do continuum

cientificidade/banalização, podemos detectar termos/vocábulos que se situam

na interface entre o discurso científico e o discurso banal, como, por exemplo,

o termo/vocábulo câncer. Esse tipo

de termos garante a comunicação entre especialistas de uma área, entre

leigos, entre os primeiros e os segundos. Por conseguinte, entre o mais alto

grau de cientificidade e o mais alto grau de banalização, existe, sempre, um

subconjunto que tem dupla natureza, a de termo

e a de vocábulo. Esses processos

confirmam, uma vez mais, a tese da semiose

ilimitada.

Quanto às implicações didático-pedagógicas, cumpre ressaltar que o desenvolvimento da competência lexical do sujeito falante-ouvinte requer, dentre outros aspectos, que o mesmo adquira um número razoável de variantes diafásicas, ou seja, de parassinônimos pertencentes a universos de discurso diferentes. Daí resultam: aumento do número de unidades memorizadas e disponíveis para atualização; maior rigor nas oposições semêmicas e maior precisão do enfoque semântico; maior habilidade na seleção das unidades léxicas, face à situação de enunciação e de discurso; maior habilidade na manipulação das relações de significação; maior habilidade na transposição de sentidos e no trânsito entre universos de discurso (metalinguagem e transcodificação).

O desenvolvimento de mecanismos que permitam estabelecer relações entre vocábulos da linguagem banalizada e termos técnico-científicos revela-se muito eficaz para a comunicação entre o leigo e o especialista e como instrumento, para o aluno, ou iniciante, de acesso a um novo universo de discurso, sem que este lhe pareça uma linguagem artificial e completamente desvinculada de seu saber anterior; além disso, mostra-se valioso instrumento de ampliação de seu vocabulário.

Outro aspecto importante do processo é o desenvolvimento de mecanismos de passagem de unidades do vocabulário passivo para o ativo, indicadora do grau de sua automatização, pelo o aluno/iniciante, que não mais se restringe à enunciação de decodificação mas alcança, também a de codificação. É um momento revelador do acesso a um saber técnico-científico e seu crescimento: o sujeito-falante já consegue discursar ou rediscursar a investigação e os modelos técnico-científicos.

Aprender uma língua é aprender um modo de "pensar o mundo". O mesmo acontece com as metalinguagens técnico-científicas, seus recortes, seus sistemas de valores e designações que lhe correspondem. Assim, a metalinguagem técnico-científica de qualquer área do saber e/ou de suas aplicações constrói a sua 'visão do mundo' específica, de tal forma que só é possível aprender uma ciência, quando se adquire a competência semiótico-lingüística do seu universo de discurso.

Tem-se aí o problema seríssimo do sujeito falante-ouvinte não iniciado, que deseja aprender uma nova ciência ou tecnologia. Por vezes, essa tarefa se mostra mais difícil que o aprendizado de outra língua natural. Ao assimilar uma metalinguagem técnico-científica, o pesquisador iniciante estará assimilando e construindo o saber e o saber-fazer específicos daquela ciência e/ou tecnologia, que lhes possibilitam entender, rediscursar e realimentar não só os modelos científicos ou tecnológicos, como também a sua própria 'visão do mundo' anterior, num processo de amadurecimento intelectual e pessoal.

BARBOSA, Maria Aparecida. Da constituição e

transmissão do saber lexical: um modelo lingüístico pedagógico.

Revista Brasileira de Lingüística. São Paulo, v.7, p. 83-106, 1984.

_____ Aspectos da produção dos vocabulários técnico-científicos.

Estudos Lingüísticos XVII. Anais de Seminários do GEL São Paulo, p.

105-112, 1989.

_____ O percurso gerativo da enunciação, a relação

de equivalência lexical e o ensino do léxico. Estudos Lingüísticos XXI. Anais de Seminários do GEL, Jahu, p.

258-265, 1992.

_____ A

banalização da terminologia técnico-científica: dialética intertextos.

Estudos lingüísticos XXII, Anais de Seminários do GEL. Ribeirão Preto,

p. 56-63, 1993.

______

Terminologização, vocabularização, cientificidade, banalização: relações.

Acta semiotica et linguistica. São

Paulo, v.7, p. 25-44, 1998.

BOUTIN-QUESNEL,

Robert. et al. Vocabulaire systématique de la terminologie. Québec:

Publications du Québec, 1985.

DUARTE, M. O

livro das invenções. São Paulo: Cia. Das Letras, 1997;

GALISSON, Robert. Recherches de lexicologie descriptive: la

banalisation lexicale. Paris:

Nathan, 1978.

GUILBERT,

Louis. La

créativité lexicale. Paris:

Larousse, 1975.

LYONS, John. Introdução à

lingüística teórica. São Paulo: Ed. Nacional/Edusp), 1979.

MACHADO,

Maria Dolores. Para um vocabulário técnico-científico

da área biomédica, subdomínio de ortopedia e traumatologia: tratamento

lexicográfico e terminológico. Dissertação de Mestrado. São Paulo:

FFLCH-USP, 1997.

MULLER, Charles. Initiation

à la statistique linguistique. Paris: Larousse, 1968.

PAIS, Cidmar Teodoro.

Conceptualização, denominação, designação: relações. Revista Brasileira de Lingüística. São Paulo, v. 9, p. 221-239,

1997.

POTTIER,

Bernard. Sémantique générale. Paris:

P.U.F., 1992.